【クーボンの海外リユース探訪記】Vol.58 インド編2

お知らせコラム海外リユース探訪記2025-06-30

この連載は、世界を股にかけた循環型社会を作るために、弊社代表の大久保が見てきた海外のリユース情報や旅行記をお届けするコラムです。

最新の連載はリユース経済新聞の紙面で読むことができます。

日本のリユース家電は「整備工場」や「家電リファービッシュセンター」といった設備が整い、PSEマークなどの法的要件をクリアした上で販売される。

一方で、それが逆に参入障壁となり、壊れていないのに廃棄される家電も多い。制度の堅牢さが、柔軟な流通の妨げになることもあるのだ。

インドの複雑すぎる輸入規制

日本企業はどう取り組むか

参入障壁は中古品輸入規制

日本企業が本格的にインドのリユース市場へ参入しようとしたときに直面する最大の障壁は、やはり”制度”にある。

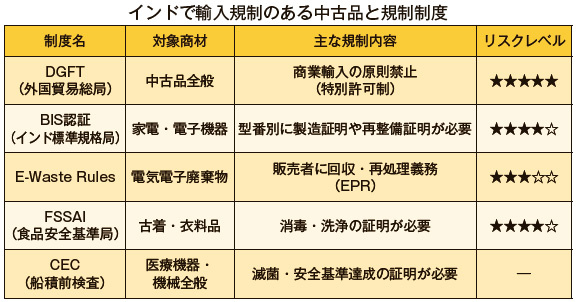

まず根本的な話として、インドでは「中古品の商業輸入」は原則として禁止されている。これは関税法および外国貿易(開発および規制)法に基づき、DGFT(外国貿易総局)によって明示されている。

たとえば、「中古衣料品」「中古家電」「中古スマートフォン」「中古医療機器」は商業目的の輸入が禁止、または制限対象となっている。これらは”Used”のラベルがあるだけで税関で差し止められる可能性があり、仮に通関できても特別な「再整備証明書」や「BIS認証」の取得が必須となる。

商材ごとに異なる複雑な規制制度

BIS認証はインド標準規格局が管理する、日本でいうPSE(電気用品安全法)にあたる認証制度だ。規制対象が幅広い上に、その取得プロセスは複雑だ。さらに中古品の場合、製造元との協力が不可欠であり、個人では証明が困難なケースも多い。現地の起業家と話していると取得まで「新品なら最短3ヵ月、中古は運が良くて6ヵ月以上」かかるという。

また家電や電化製品を対象とする「E-Waste Rules」は拡大生産者責任(EPR)の考え方をベースに、製品を販売する事業者はその回収・リサイクル義務を負う。

これにより、販売事業者は「販売後の廃棄処理プロセスを示すEPRプランの提出」「指定処理業者との契約」「年次報告書の提出」といった義務が生じるのだ。つまり、日本の中古家電を販売したのち、「再生し、保証を付け、回収責任を負う」というトータルパッケージが求められることになる。

古着に関しては、食品安全基準局(FSSAI)が定める”繊維製品における人体への影響”の項目に関連し、「未洗浄品」や「適切な消毒証明がない製品」は流通を禁じている。特に乳幼児向け製品に対しては非常に厳しく、通関拒否の対象にもなり得る。

今回、現地で最も印象に残った言葉がある。

「インドの法制度は、確かに遅れている部分もあるが、それは”成熟していない”だけで、”閉ざされている”わけではない」。制度とは、文化や社会の価値観が反映されたものだ。日本で当たり前の「中古の信頼」も、インドではこれから得ていくもの。日本企業は、現地の価値観や社会課題と寄り添うことで「信頼される仕組み」と「文化としてのリユース」を輸出すべきである。

株式会社ワサビ

代表取締役 大久保裕史(オオクボ・ヒロシ)

1975年大阪府出身。リユースのキャリアは前職の小さな古着屋からスタートし、EC興隆期前にノウハウを積み重ね、楽天市場中古部門の初代ショップ・オブ・ザ・イヤーを2年連続受賞。2012年に株式会社ワサビを創業。現在は日本だけでなく海外 × リユース × technologyこの3つに特化した一元管理システムの開発から、日本から世界へとワールドワイドなネットワークでマーケットを拡大中